研究背景

在全球日益关注可持续发展的背景下,可生物降解的PLLA材料正被应用于越来越多的领域,以缓解石油基资源过度消耗和塑料污染严重的问题。然而,PLLA产品在服役过程中不可避免地会发生物理老化,导致其韧性显著恶化。这种现象限制了PLLA的进一步发展,因此有必要对物理老化的机理进行研究。

文章要点

本工作从松弛行为的角度建立了物理老化过程中PLLA韧性与微观结构之间的关联,在一定程度上解释了物理老化对PLLA微观结构和性能演变的影响机制。我们的结果证实,随着老化时间的延长,PLLA体系中逐渐形成内聚缠结,限制了二级松弛单元的运动,导致β -松弛激活能增加。分子链运动性的降低使其在受到外力作用时难以有效吸收能量,表现为韧性的劣化。相反,内聚纠缠对α弛豫过程基本没有影响。由于样品具有不同的初始自由体积,成型方法对PLLA的物理老化过程产生影响。虽然物理老化可能是不可避免的,但也有可能在一定时间内被推迟,例如淬火。我们相信,这项工作为揭示PLLA在物理老化过程中的微观结构和性能演变机制提供了新的见解。这些发现可用于指导PLLA制品的微观结构设计,最终拓宽PLLA的应用范围。

图文展示

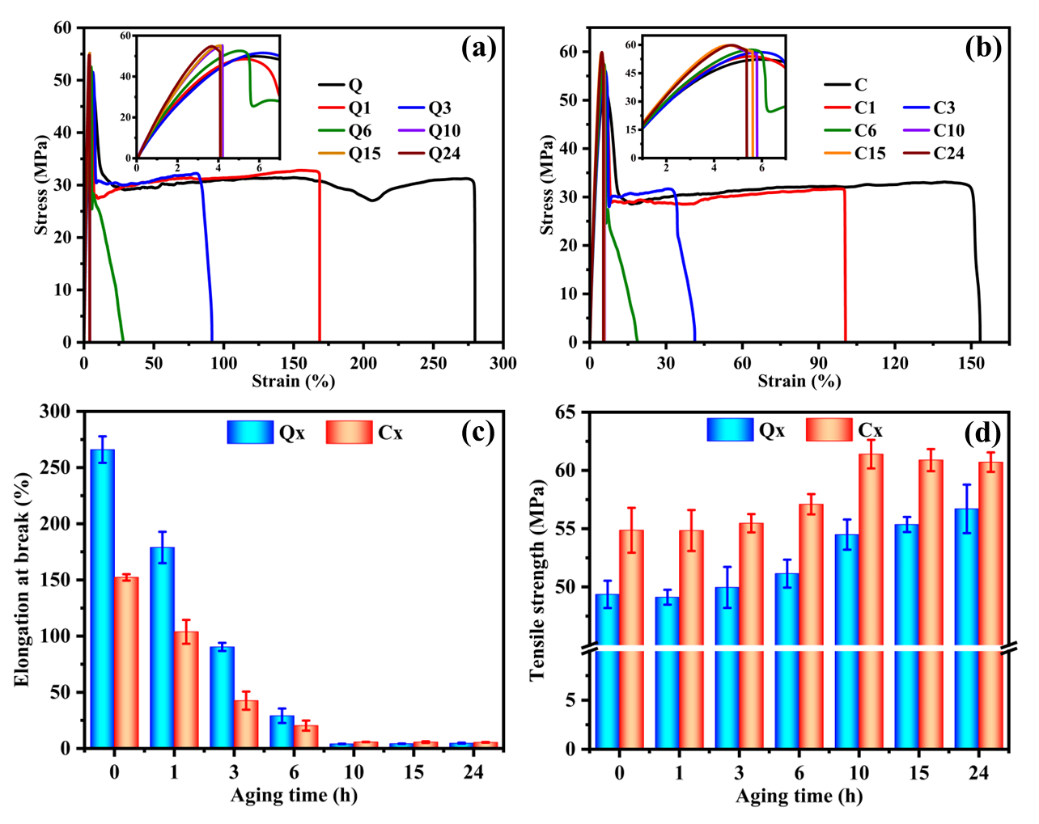

图1. (a)淬火和(b)冷压试样在不同老化时间下的应力-应变曲线;(c、d)两种样品的断裂伸长率和拉伸强度的比较。

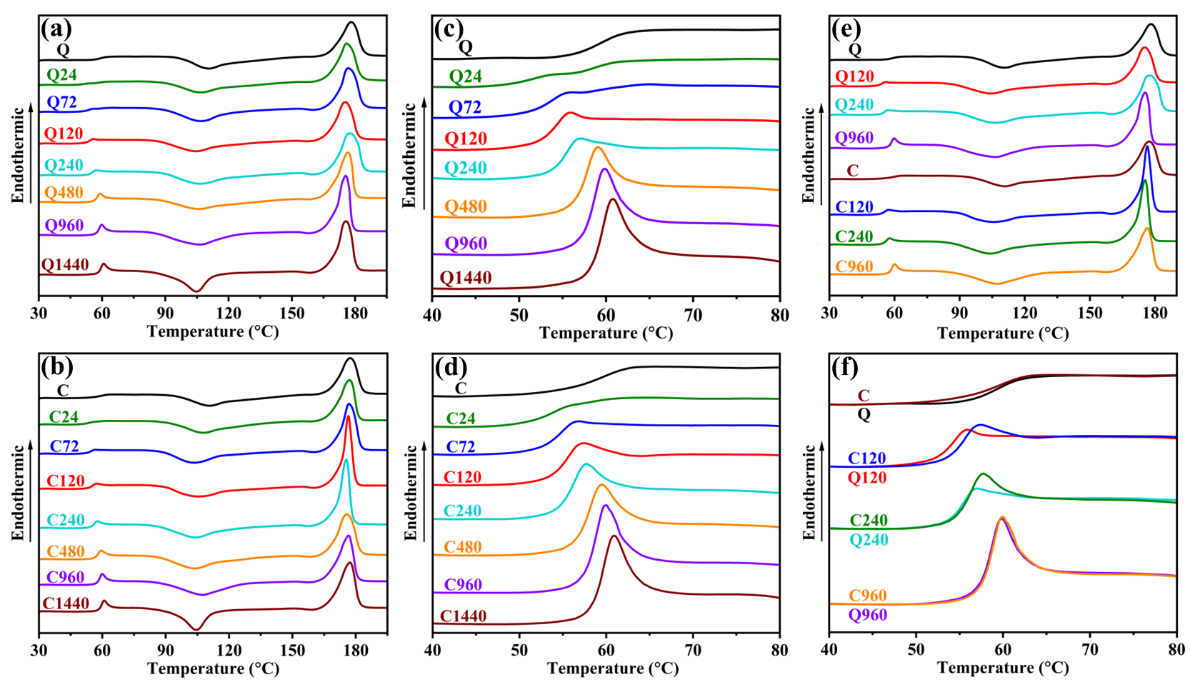

图2. 不同老化时间下(a)淬火和(b)冷压试样的DSC一次升温曲线;(c、d)两种试样在玻璃化转变区域的DSC曲线;(e、f)不同样品之间DSC一次升温曲线的比较。

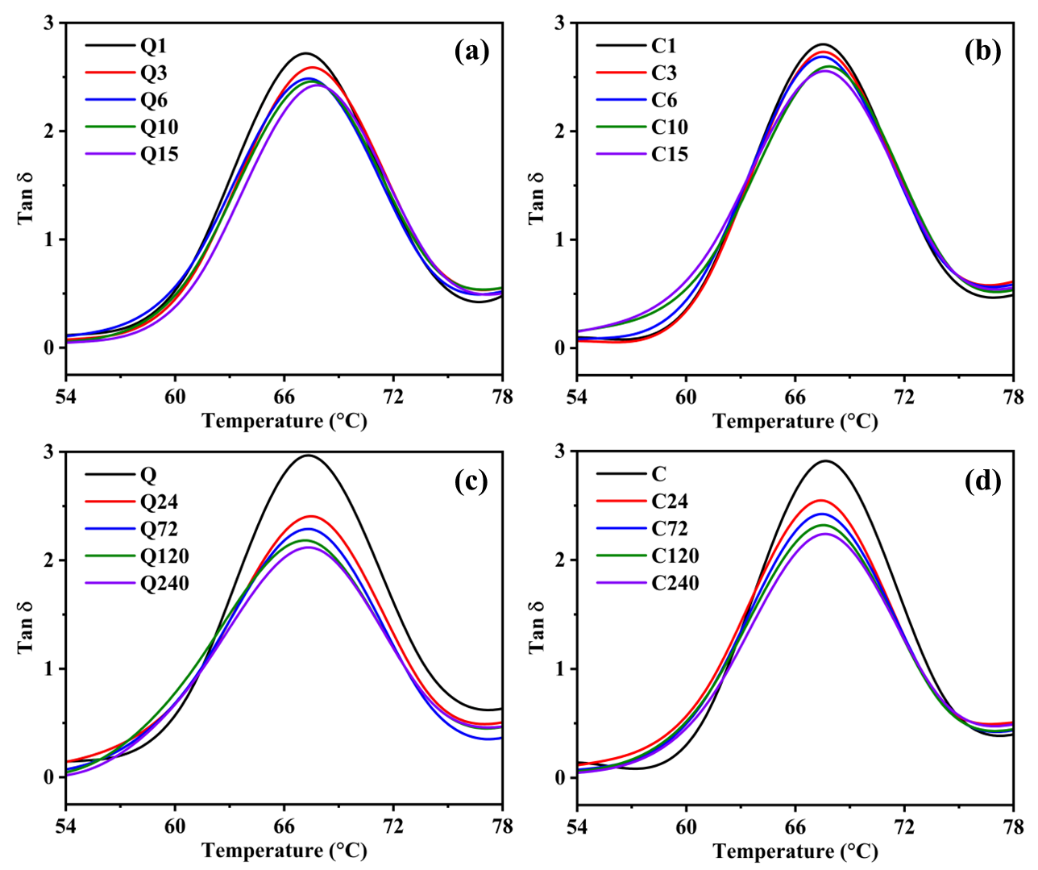

图3. (a、c)淬火和(b、d)冷压试样的损耗因子(tanδ)随物理老化时间的变化情况。

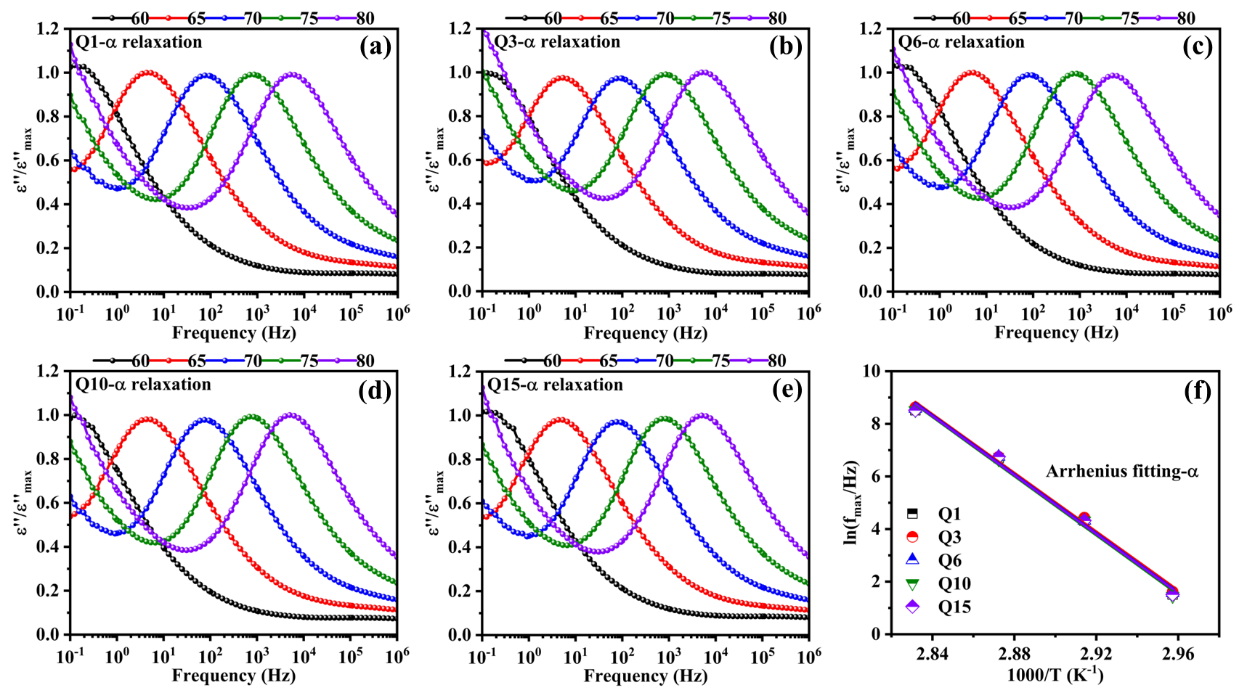

图4. (a~e)不同老化时间下淬火样品在24 h内的α弛豫介电损耗谱;(f)相对应的α弛豫Arrhenius拟合结果。

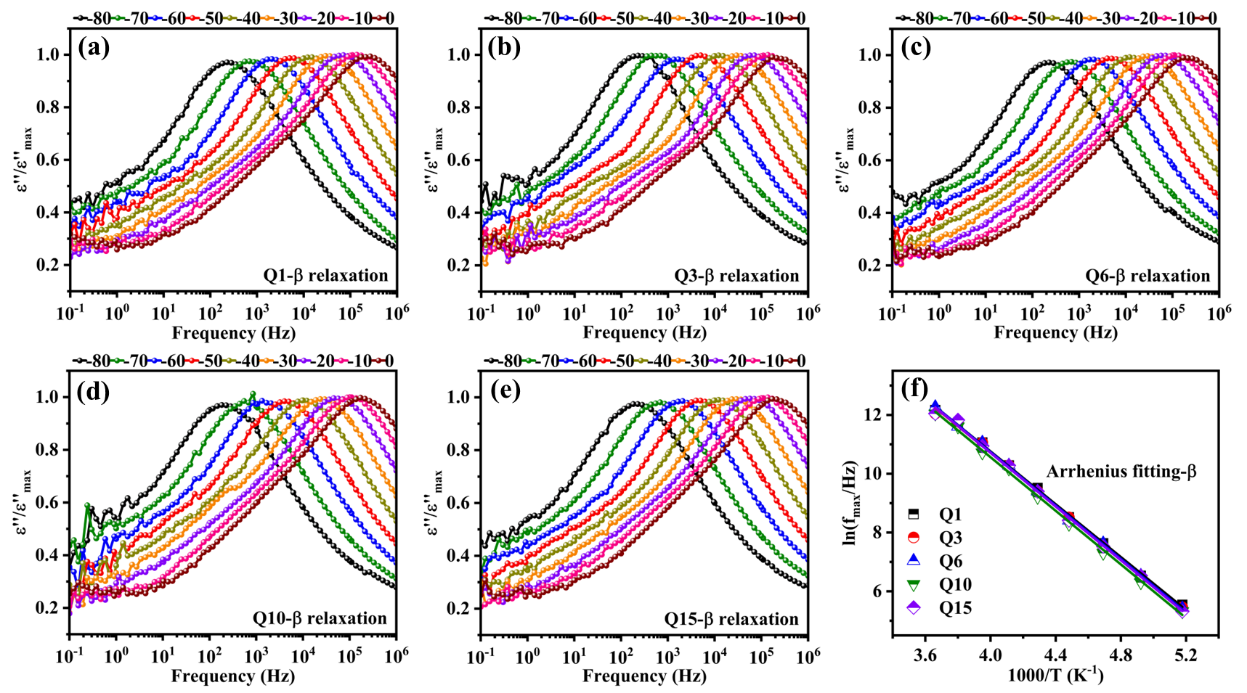

图5. (a~e)不同老化时间下淬火样品在24 h内的β弛豫介电损耗谱;(f)相对应的β弛豫Arrhenius拟合结果。

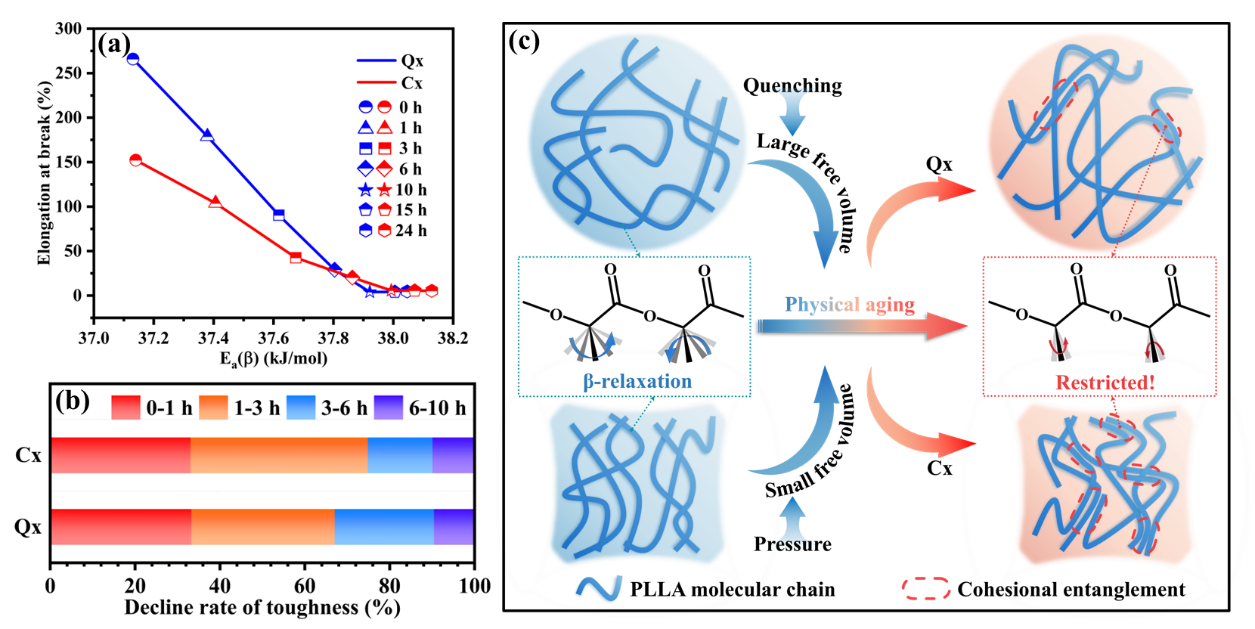

图6. (a)不同老化时间下淬火和冷压样品的断裂伸长率与β弛豫活化能的变化情况;(b)淬火和冷压试样在不同老化时间段内延展性下降程度的比较;(c)物理老化过程中PLLA凝聚缠结的形成及其对松弛行为的影响示意图。

本工作以“Microstructure and performance evolution of poly (L-lactic acid) during physical aging: determinable role of molding method on β-relaxation”为题发表在《International Journal of Biological Macromolecules》上。论文的第一作者为ylzz总站线路检测中心2023级博士生张智宣,通讯作者为ylzzcom永利总站线路检测王勇教授和孙得翔老师。

Zhi-xuan Zhang, Chao-qun Wu, An-yan Wang, De-xiang Sun*, Xiao-dong Qi, Jing-hui Yang, Yong Wang*. Microstructure and performance evolution of poly (L-lactic acid) during physical aging: determinable role of molding method on β-relaxation. International Journal of Biological Macromolecules, 2025.

文章链接:https://doi.org/10.1016/j.ijbiomac.2025.140799

王勇,教授,博士生导师,德国洪堡学者,主要从事结构/功能一体化先进高分子复合材料的研究。主持国家自然科学基金(6项)、教育部新世纪优秀人才基金、四川省青年科技创新团队、四川省科技厅重大成果转化项目、四川省杰出青年基金、四川省自然科学基金重点项目等项目30余项;在Prog. Poly. Sci.、Nano-Micro Lett.、Macromolecules等期刊发表论文300余篇,他引10000余次;以副主编身份出版教指委规划教材1本,参编英文专著1部;授权发明专利24件。研究成果获得2021年度四川省技术发明二等奖、2018年度四川省自然科学二等奖、2006年度全国百篇优秀博士论文提名论文等。

孙得翔,助理教授,硕士生导师,中国化学会和中国复合材料学会会员。主要从事高分子及其共混物复合材料的高性能化和功能化研究(包括增强增韧、导热、阻燃等)。主持四川省重点研发项目、中国博士后科学基金面上资助项目、中央高校基本科研业务-科技创新项目等项目3项;以第一作者或通讯作者在Chemical Engineering Journal、Biomacromolecules、Composites Science and Technology等国际著名期刊发表SCI论文15篇;授权国家发明专利3项。