研究背景

随着电子设备技术的发展,小型化和高度集成的普遍趋势导致了功率密度的显著升级。这种进展需要优越的电气绝缘材料,能够满足不断升级的性能标准。因此,必须使用能够承受极端温度和电压的电绝缘材料。芳纶纳米纤维(ANFs)是一种高性能聚合物,具有酰胺键和刚性芳香环交替连接的分子链,这使该材料具有优异的耐高温性和电绝缘性。尽管无机宽带隙填料的掺入能够改善ANFs复合薄膜的电绝缘性能,但其对电绝缘性能的改善是有限的。因此,对于制造具有增强击穿强度的ANFs薄膜仍然是一个艰巨的挑战。在这种背景下,全有机薄膜引起了研究者的极大兴趣,同时该薄膜在高温环境领域具有巨大的应用潜力。

文章要点

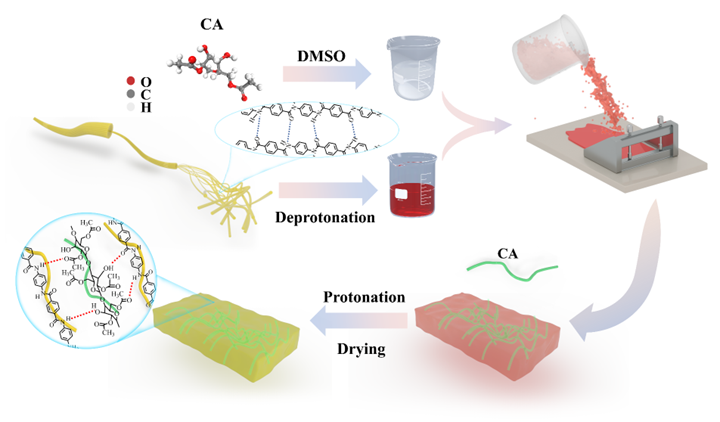

在本研究中,利用溶液混合和刮涂法制备了全有机芳纶薄膜,专门为解决ANFs相对较低的绝缘性能而定制。值得注意的是,全有机芳纶薄膜表现出更密集的结构,这显著提高了它们的电绝缘能力。此外,薄膜保持了值得称赞的灵活性,醋酸纤维素(CA)和ANFs之间强大的氢键相互作用显著提高了薄膜的力学性能。CA的偶极子引入使薄膜在103 Hz时具有14.4的高介电常数,而值得注意的是,所有的薄膜都保持了较低的介电损耗。同时,作为电荷捕获中心的界面氢键进一步增强了薄膜的电绝缘特性。值得注意的是,全有机芳纶膜的击穿强度达到了367.8 MV/m。此外,本研究制备的全有机芳纶薄膜能够耐受不同的极端环境。因此,本研究为开发针对ANFs电绝缘薄膜提供了一种稳健和可行的策略。

图文展示

图1. 薄膜的制备工艺。

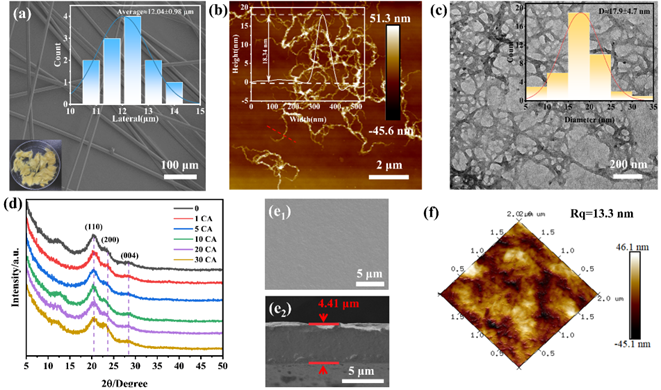

图2. 薄膜的结构表征。(a)商用芳纶纤维的SEM图像;(b)化学剥离后的AFM图像;(c)ANFs的 TEM图像;(d)薄膜的XRD曲线;(e)5 CA薄膜的表面和内部;(f)5 CA薄膜的表面粗糙度。

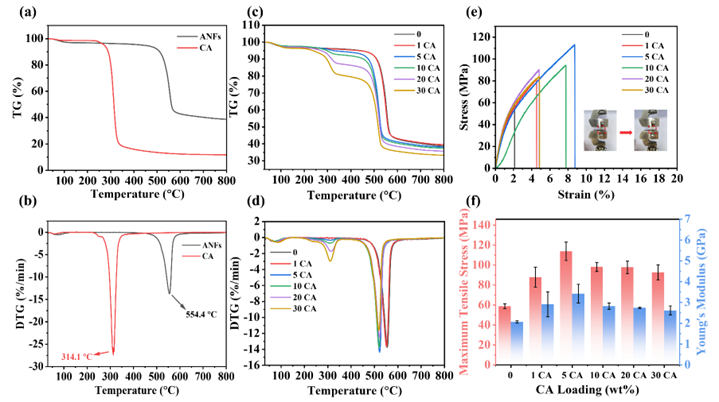

图3. 薄膜的热稳定性及力学性能分析。CA和ANFs的TGA (a)和DTG曲线(b);薄膜的TGA曲线(c)和相应的DTG曲线(d);应力-应变曲线(e)和薄膜的强度分析(f)。

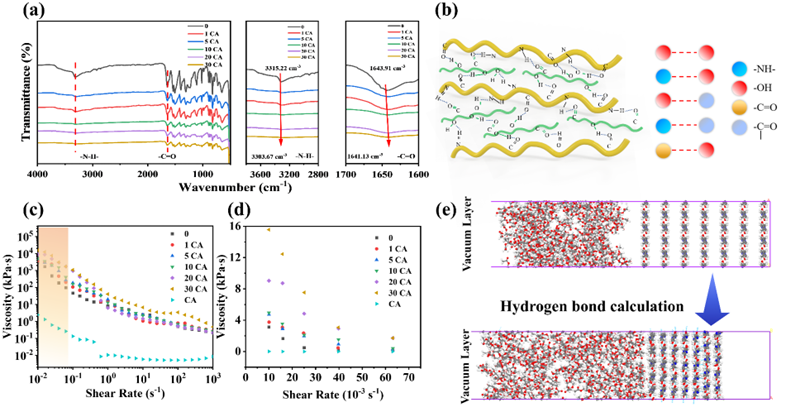

图4. 薄膜的(a) ATR-FTIR光谱和局部放大图;(b)CA和ANFs之间的氢键类型;(c)CA/ANFs溶液随CA浓度增加的粘度变化和局部放大图(d);(e)ANFs复合薄膜的分子动力学模拟分析。

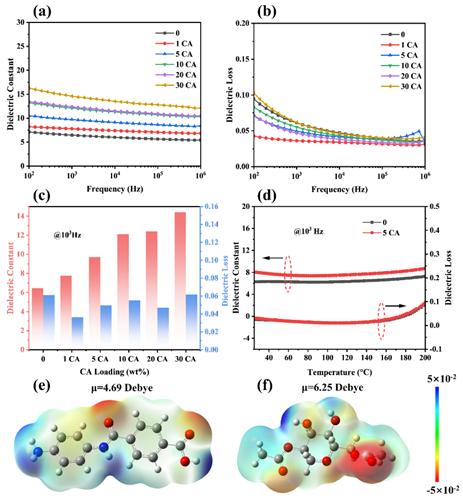

图5. 全有机芳纶薄膜的介电性能分析。(a)介电常数和(b)介电损耗;(c)介电常数和介电损耗分析;(d)ANFs薄膜和5 CA薄膜的变温介电谱;(e)ANFs和(f)CA的静电势分布。

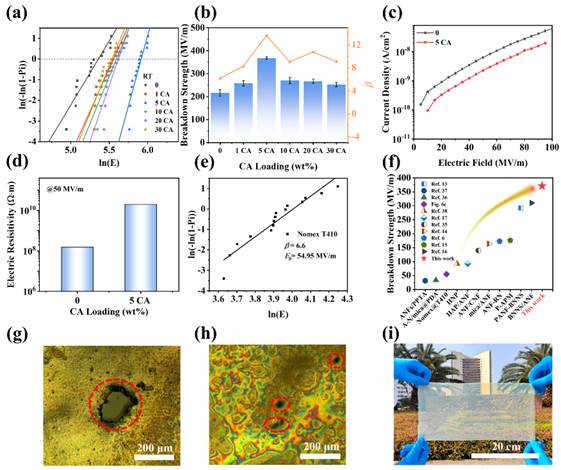

图6. 不同CA含量的击穿强度分析。(a)威布尔曲线分布;(b)击穿强度分析;(c)薄膜泄漏电流试验;(d)薄膜电阻率;(e)商业Nomex®T410绝缘膜的击穿强度分布;(f)文献报道的芳纶膜与全有机芳纶膜的击穿强度比较;(g-h)薄膜表面的光学显微照片;(i)5 CA薄膜的照片。

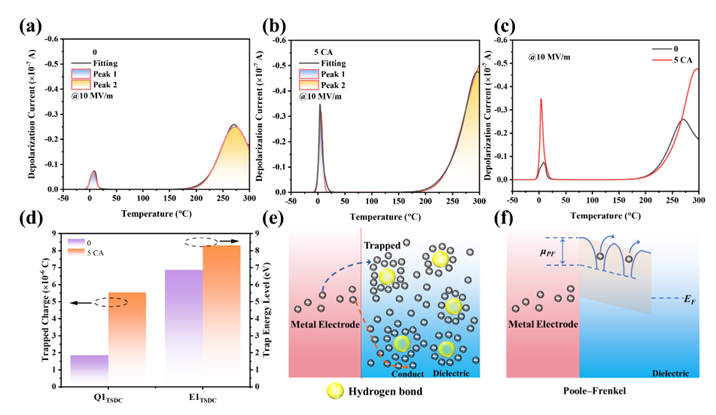

图7. (a-c)不同CA含量的全有机芳纶膜的TSDC曲线和拟合曲线;(d)捕获电荷以及薄膜捕获的深度;(e)薄膜内的电荷传导机制;(f)P-F发射。

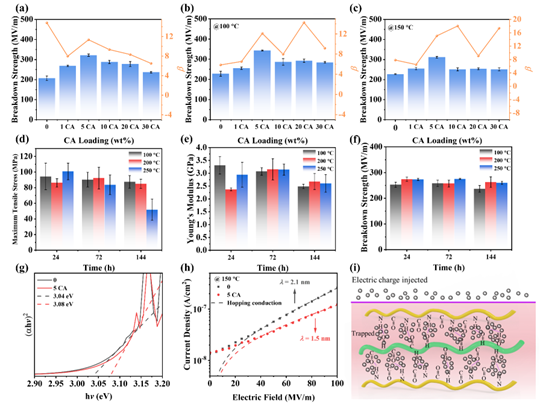

图8. 全有机芳纶薄膜的环境耐受性分析。(a)在100 ºC绝缘硅油中处理24 h的全有机芳纶膜的击穿强度分析;100 ºC(b)和 150 ºC(c)下薄膜的击穿强度分析;不同温度处理后5 CA薄膜的强度(d)和杨氏模量(e);(f)不同温度处理后5 CA薄膜的击穿性能分析;(g)薄膜的带隙;(h)150 ºC下薄膜的泄漏电流分析;(i)高温下薄膜的内部电荷传输机制。

本工作以“All-Organic Aramid Films with High Temperature Resistance and Electrical Insulation by Introducing Interfacial Hydrogen Bonds”为题发表在《ACS Applied Materials & Interfaces》上。论文的第一作者为ylzz总站线路检测中心2024级博士生胡文金,通讯作者为ylzzcom永利总站线路检测王勇教授和杨静晖副教授。

Wen-Jin Hu, Xin Li, Jian-Ping Xiang, De-Xiang Sun, Nan Zhang, Yong Wang*, Jing-Hui Yang*. All-Organic Aramid Films with High Temperature Resistance and Electrical Insulation by Introducing Interfacial Hydrogen Bonds. ACS Appl. Mater. Interfaces, 2025, 17, 7, 11334-11347.

文章链接:https://pubs.acs.org/doi/full/10.1021/acsami.4c20971

王勇,教授,博士生导师,德国洪堡学者,主要从事结构/功能一体化先进高分子复合材料的研究。主持国家自然科学基金(6项)、教育部新世纪优秀人才基金、四川省青年科技创新团队、四川省科技厅重大成果转化项目、四川省杰出青年基金、四川省自然科学基金重点项目等项目30余项;在Prog. Poly. Sci.、Nano-Micro Lett.、Macromolecules等期刊发表论文300余篇,他引10000余次;以副主编身份出版教指委规划教材1本,参编英文专著1部;授权发明专利24件。研究成果获得2021年度四川省技术发明二等奖、2018年度四川省自然科学二等奖、2006年度全国百篇优秀博士论文提名论文等。

杨静晖,副教授,博士生导师,中国化学会会员,四川省学术与技术带头人后备人选。2011年毕业于四川大学高分子科学与工程学院,2013年和2014年以访问学者身份分别在美国德雷塞尔大学和德国莱布尼茨聚合物研究所开展科研工作。目前主要从事高分子介电材料的研究。主持国家自然科学基金联合基金项目、国家自然科学基金青年基金、四川省重点研发项目以及四川省国际合作项目等10余项。以第一作者或通讯作者在Macromolecules、Chemical Engineering Journal、 ACS Applied Materials & Interface等期刊发表相关论文30余篇;授权国家发明专利6项,获得2021年度四川省技术发明奖二等奖,入选2022~2024年度斯坦福大学发布的全球前2%科学家榜单。